一、民国宗教画像基本情况

浙江大学图书馆收藏有一批标明为“之江大学宗教博物馆”所藏的民国宗教画像。该批宗教画像由原之江大学队克勋教授为首的约20余人的团队在20世纪20至30年代所收集。队克勋教授利用该批画像撰写并出版了《Chinese Peasant Cults:Being a Study of Chinese Paper Gods》(Shanghai,1940)一书,并将此书签名捐赠给了当时的之江大学图书馆,该签名本现由本馆收藏。

图书馆于2012年开始对该批画像开始整理,由于曾经浸水造成霉烂粘连,整理进程较为缓慢。至2015年,除20余幅尚未打开外,图书馆为其余270余幅画像编制了简目,从中可以了解这批宗教画像的大致情况。

整体来看这批画像共有近300幅,大部分为宗教画像,其中夹杂有18幅之江大学建校一百周年(1945)的庆贺条幅。

从宗教分布看,佛教、道教均有近40幅,民间信仰有130余幅,佛道民间信仰混合的约有40余幅,另有非宗教内容的少许画像。

从202幅有收藏地的画像看,收集地域是以杭州(59幅)、上海(52幅)为中心,幅射至浙江北部(34幅),江苏南部(20幅),江西南昌(16幅),山东(10幅),其余如山西、广东、云南、北京、日本都只有零星几件,应不是专程收集的结果。

从印刷的角度看,民国佛教画像彩色石印较多,画像色彩艳丽及造形上佳。相对来说民间信仰大多为木刻单色印刷或彩印,有些十分粗糙,但也不乏木刻彩印精品。

二、民国宗教画像破损情况简述

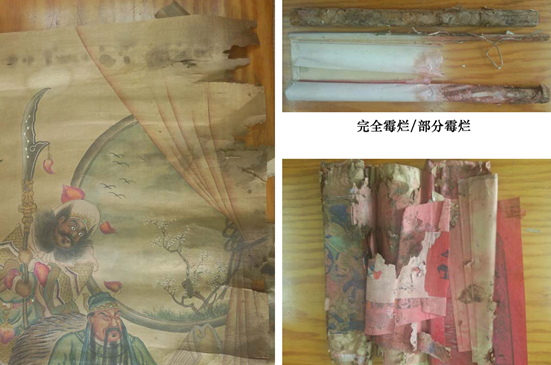

由于该批民国画像存放时间已经约有80-90年,且由于曾经浸水,霉变破损严重,无论从保存,还是利用的角度看,修复都是一项非常重要的工作。

该批画像的保存基本情况如下:

1、该批画像在当时大部分进行了装裱,由于时间较久,装裱基本都有脱落现象。且装裱物往往破损,从外表看十分残破。

2、该批画像的主要问题有两个,一是由于曾经浸水所以发生霉烂及褪色;二是由于长期放置,部分材质有变脆及风化的现象。

3、该批画像的材质约有宣纸、麻纸、竹纸等手工纸张,也有现代的机制印刷纸等,还有少部分是绢类织品,品类复杂,加大了修复工作的难度。

4、部分没有进行装裱的基本都是用机制较厚的印刷纸石印的图像,具有民国纸张酸性重的特点。大部分卷起保存,部分已经不能铺平,铺平则发生纸张断裂。

三、启动民国宗教画像修复工作

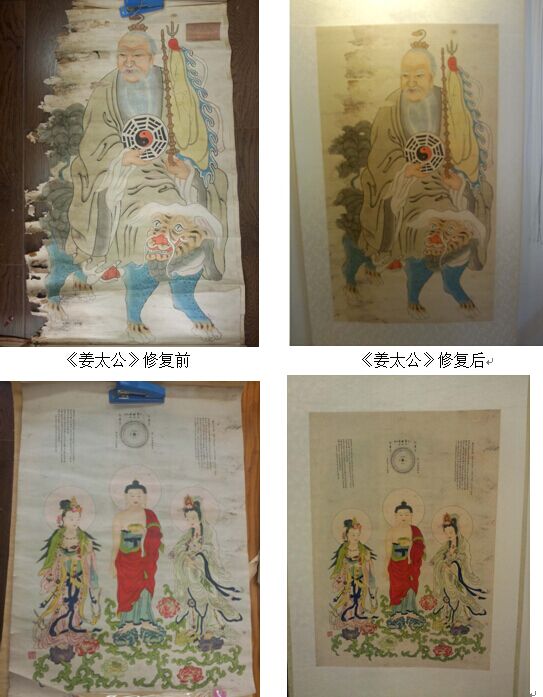

2015年5月,图书馆启动民国宗教画像修复工作。现在进行了试验性质的小规模修复,主要是委托本市有丰富修复装裱经验的修复单位进行。

修复工作主要有以下内容:

1、揭裱。由于大部分画像在80-90年前已经装裱,现基本都处于部分脱裱,部分粘连状态,所以修复的一项主要工作就是揭裱,即将画芯从原装裱中取出。

2、清洗。由于污损或霉变,画面有污迹或霉点,先要对画面进行清洗,然后进行修复。

3、修复。对材质有缺损的画像,用同样材质的纸张,做旧后进行修复。

4、加衬加固。上述工序完成后,对画芯加衬,以加固画像,便于保存和利用。

通过此次对10余幅画像试验性质的修复,发现以下几个问题:

1、部分画像是民间木刻套色彩印,在过水时会有晕染及褪色现象发生,修复时要特别注意该方面的情况发生。

2、对于手工修复来说,传统修复技术对于手工纸张的修复较易进行,但对于机制印刷纸画像的修复尚在评估中。

3、对于破损严重的画像,是通过修复使之成为完整画像,还是通过色调差别较大的加衬展示其剩余部分,还待评估。

图书馆将在上述经验的基础上,继续对馆藏民国宗教画像进行循序渐进地修复,在保持原貌的原则下,完成该批藏品的修复。并力争在合适的机会作一个展览,展示该批画像的精美之处。

文/图 韩松涛